「補聴器の平均的な値段ってどれくらい?」 「高いほうが、聞こえが良いの?」 補聴器の値段は、購入するかどうかを決断する際の重要な要素となるでしょう。本記事では補聴器の値段の相場をはじめとして、以下を解説します。

- 平均的な値段と推移

- 購入者の平均的な値段

- 電池や充電器の値段

「補聴器の値段はなぜ高いのか?」「高いほうが聞こえはよいのか?」などの疑問に対しても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

【種類別】補聴器の値段の相場は?

補聴器の値段は、性能や種類により大きく変動します。補聴器を大別すると主に以下の3つに分られます。

- 耳かけ型補聴器

- 耳あな型補聴器

- ポケット型補聴器

それぞれの特徴と値段の相場を解説します。

1.耳かけ型補聴器|約5〜70万円(片耳)

耳かけ型補聴器の値段の相場は、約5〜70万円(片耳)です。耳かけ型補聴器とは、耳の後ろにかけて装用するタイプ。大きさや形状もさまざまで、以下のような特徴があります。

- 操作がしやすい

- 重度難聴に対応できるタイプがある

- 汗が入りやすいのが難点(汗に強いタイプもある)

近年では小型化が進んでおり、豊富なカラーバリエーションが用意されています。

参考:一般社団法人日本補聴器販売店協会 補聴器を購入する前に

2.耳あな型補聴器|約10〜70万円(片耳)

耳あな型補聴器の値段の相場は、約10〜70万円(片耳)です。耳のあなに差し込んで使用するタイプ。きわめて小さく外からはほとんど見えない小型タイプや、耳の穴にすっぽり収まる大型タイプなどの種類があります。

特徴は以下の通りです。

- 目立ちにくい

- メガネやマスクが装着しやすい

- 一人ひとりの耳型をとりフィット感に優れる(オーダーメイドの場合)

既製商品もありますが、耳のあなの形や聴力に合わせて作るオーダーメイドタイプが一般的で値段が高くなる傾向があります。

参考:一般社団法人日本補聴器販売店協会 補聴器を購入する前に

3.ポケット型補聴器|約3〜12万円

ポケット型補聴器の値段の相場は、約3〜12万円です。本体とイヤホンをコードでつなぐタイプの補聴器です。以下のような特徴があります。

- スイッチやボリュームが大きく操作がしやすい

- 機種によって高い出力が得られる

- コードが邪魔になったり衣ずれの音が入ったりすることがある

ポケット型は他の補聴器の種類と比較すると、値段が安い傾向です。

参考:一般社団法人 日本補聴器販売店協会 補聴器を購入する前に

【クラス別】補聴器の平均的な値段と推移

厚生労働省の障害者総合支援法対応補聴器についての調査報告によると、補聴器メーカー10社の平均希望小売り価格は以下のようになります。

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | |

|---|---|---|---|

| バリュー | 約15万円 | 約15万円 | 約16万円 |

| スタンダード | 約25万円 | 約25万円 | 約28万円 |

| プレミアム | 約46万円 | 約47万円 | 約50万円 |

- バリュー:各メーカーの廉価版であり最も値段が安い補聴器

- スタンダード:各メーカーの標準的な補聴器

- プレミアム:高機能搭載モデルで高額な補聴器

表をみると徐々に補聴器の価格が上昇しているのがわかります。近年の物価上昇や円安による輸入価格の上昇、先進技術の導入などにより、補聴器の価格は変動していると考えられます。

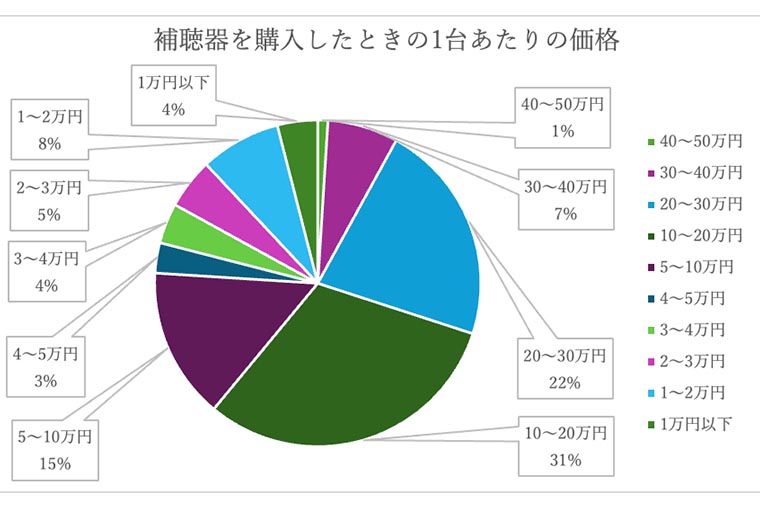

補聴器購入者の平均的な値段(片耳の価格)

一般社団法人日本補聴器工業会のJapan Trak 2022によると、補聴器購入者の平均的な1台あたりの値段は以下のようになります。

参考:一般社団法人 日本補聴器工業会 Japan Trak 2022

参考:一般社団法人 日本補聴器工業会 Japan Trak 2022

多くの人が10〜30万円の価格帯で補聴器を購入しているのがわかります。

補聴器の電池や充電器などの値段

電池式の補聴器は、電池交換が必要であるためランニングコストがかかります。例えば、両耳装用で、「6個入りで1パック300円の電池」を「7日に1回交換」すると、1週間ごとに100円の費用が発生することがわかります。1ヵ月にすると約400〜450円が必要と想定できるでしょう。

電池の寿命は、電池の種類や補聴器の種類、使用頻度・環境により変動しますので、あくもでも参考程度にとどめてください。

電池の出費を避けたい方は、充電式の補聴器も選択肢の一つです。とはいえ、充電器が含まれる分、値段が上がるため注意が必要です。充電器単体の価格は、1万〜4万円とメーカーにより異なります。補聴器購入の際に充電器が含まれていない場合は、事前に調べておく必要があります。

補聴器の値段に関する3つの疑問

ここでは補聴器の値段に関する3つの疑問について解説します。

- 補聴器の値段が高い理由は?

- 補聴器のサポートを受けるにはお金がかかる?

- 安い補聴器より高い補聴器のほうが聞こえがよい?

それぞれの詳細を解説します。

1.補聴器の値段が高い理由は?

補聴器の値段が高い理由は、超小型の医療機器であるためです。小さな補聴器本体の中に以下のような複雑な機能が搭載されています。

- 聞き取りやすくするために音を増幅させる機能

- 大きな音や不快な音、響きを抑制する機能

- 言葉をはっきりと聞こえやすく調整する機能

他にも通話音声を補聴器に直接送信して聞ける機能や、補聴器で音楽を聴く機能などが搭載されている製品があります。

一般的にさまざまな機能が搭載されている補聴器であるほど、値段が上がる傾向です。また前述した通り、近年では先進技術の搭載や為替レートの変動や原材料費の上昇の影響により、価格が上昇しています。

2.補聴器のサポートを受けるにはお金がかかる?

補聴器の購入費用の中には、基本的に使い続けるためのアフターケアやサポート費用等が含まれています。ただし、購入店舗によっては「購入後〇ヶ月までは無料」など、保証期間が設けられているため注意が必要です。サポートの一例は以下のようなものがあります。

- 点検や調整

- 故障の修理

- 修理中の貸出

- 出張点検や部品交換

これらのアフターケアやサポートは、購入店舗や補聴器のメーカーにより異なります。また、購入した店舗ではない補聴器販売店で調整等を依頼すると、費用が発生するため注意してください。アフターケアやサポートの内容は店舗によってさまざまなので、補聴器販売店や補聴器メーカーのホームページの情報をチェックしたり、必要に応じて問い合わせたりするなど、事前の確認をしておきましょう。

3.安い補聴器より高い補聴器のほうが聞こえがよい?

補聴器の購入において重要なのは、高性能で値段の高い補聴器がその方の聞こえのニーズに最適とは限らないということです。補聴器は値段ではなく、自分の聴力やライフスタイル、利用目的に沿って選択することが大切です。

例えば、仕事で複数の人と話す場面が多い方は、多機能で高性能な補聴器が必要となるでしょう。しかし、日常生活で家族と会話したい方は、シンプルでお求めやすい値段の補聴器で十分である場合が多いです。

補聴器の選び方がわからないという方は、「補聴器の選び方|主な5つの基準と試聴時に確認すべきポイントを解説」を参考にしてください。

価格を抑えて補聴器を購入する3つの方法

価格を抑えて補聴器を購入する方法には、主に以下の3つの方法があります。

- 補装具費支給制度を利用する

- 医療費控除を受ける

- 地方自治体度独自の支援を受ける

それぞれの詳細を解説します。

1.補装具費支給制度を利用する

補装具費支給制度とは、難聴によって身体障害者手帳を受け取った方が、補聴器の負担額を原則1割にできる制度です。ただし、以下のことが定められているため注意が必要です。

- 支給される費用は補聴器の種類ごとに定められた基準額の9割相当

- 対象となるのは定められた性能と種類の補聴器

そのため、デザインや素材などの変更を要望して基準額を超えると、差額自己負担が追加で発生してしまうため注意が必要です。

2.医療費控除を受ける

補聴器相談医の資格を有する医師に必要と判断された場合は、医療費控除を受けられます。具体的な流れは以下の通りです。

- 補聴器相談医に「補聴器適合に関する診療情報提供書」を作成してもらう

- 提供書を認定補聴器専門店または認定補聴器技能者が在籍する販売店に持っていく

- 補聴器購入後に提供書の写しと領収書を受け取る

医療費控除を受けるには、確定申告をする必要があるため注意してください。

3.地方自治体独自の支援を受ける

地方自治体が、難聴をもつ高齢者や小児に対して以下のような支援制度を設けている場合があります。

- 高齢者補聴器購入費用助成

- 中等度難聴児発達支援事業

身体障害者手帳の交付の対象とならない方でも、補助を受けることができる場合があります。気になる方は、お住まいの市区町村の福祉窓口に問い合わせてみましょう。

補聴器は値段ではなく自分にあったものを選ぶことが大切

補聴器は値段を確認することも大切ですが、なによりも自分の聴力や使用目的に合っているかどうかで選ぶことが重要です。自分に合わない補聴器を購入してしまうと、思ったような効果を得られずに、補聴器を使わなくなってしまうこともあるためです。

また、どんなに高性能な補聴器であっても、適切に調整しなければなりません。適切な調整を受けられるよう、認定補聴器販売店や認定補聴器技能者が在籍する販売店を推奨します。より自然な音を手に入れるために、販売店スタッフと十分に相談して補聴器を購入しましょう。

参考

一般社団法人 日本補聴器工業会 APAC Trak Japan Trak 2022

厚生労働省科学研究成果データベース 補聴器価格実態調査研究 市場補聴器販売実績から考える支援法補聴器

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 補聴器購入者が医療費控除を受けるために

-

記事投稿者

吉沢仁(よしざわひとし)

看護専門学校を卒業後、病棟看護師として従事する。2021年からWebライターの活動を開始。医療・健康分野を専門にしており、生活習慣病や精神疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、小児疾患などさまざまな分野で執筆経験がある。医療系の総執筆数は200本以上。現在は医療系メディアでSEOライティングを中心に対応中。