「補聴器購入費は医療費控除の対象になる?」

「年金受給者も受けられる?」

「実際の還付金はどれくらい?」

補聴器購入費は、補聴器相談医を受診して補聴器が必要と判断されれば、年金受給者でも医療費控除の対象になります。本記事では、補聴器購入を検討している方に向けて以下を解説します。

- 医療費控除を受けるための3ステップ

- 医療費控除に関する気になる4つの疑問

- 医療費控除以外に利用できる2つの補助制度

実際にどれくらいの還付金が受け取れるかの一例も解説しています。そもそも補聴器購入費はどれくらいかかるのかを知りたい方は「補聴器の平均的な値段はいくら?種類別、クラス別の価格相場を解説」を参考にしてください。

年金受給者でも補聴器購入費の医療費控除の申請は可能

医療費控除とは、10万円以上の医療費を支払った際に確定申告を実施することで所得税が還付される制度です。年金収入が主な場合でも、非課税世帯でなければ医療費控除を受けられます。ただし、補聴器購入費を医療費控除の対象にするには、補聴器相談医に診療情報提供書を交付してもらう必要があります。

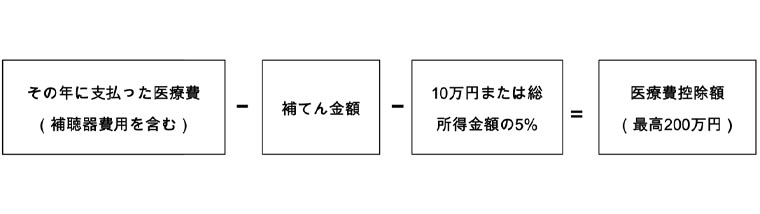

医療費控除額の計算式は以下の通りです。

総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額の5%」の金額をもちいて算出します。

性能や価格にばらつきがある補聴器ですが、医療費控除を受けられる基準はなく「一般的に支出される水準を大きく超えない部分の金額」と定められています。最終的には管轄の税務署の判断になるため注意してください。

補聴器購入費の医療費控除を受けるための3ステップ

補聴器購入費の医療費控除を受けるための3ステップは以下の通りです。

- 補聴器相談医に診療情報提供書を作成してもらう

- 認定補聴器専門店または認定補聴器技能者から補聴器を購入する

- 翌年に確定申告する

それぞれの詳細を解説します。

1.補聴器相談医に診療情報提供書を作成してもらう

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会に認定されている補聴器相談医を受診して、補聴器が必要と判断されると医療費控除を受けられます。受診の際に「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を作成してもらう必要もあります。診療情報提供書がなければ控除対象外になるため注意してください。

受診時は、純音聴力(音を聞きとる能力)や言葉の聞き取りの検査などを実施します。検査の他にも、医師から以下のような質問を受ける場合があります。

- 補聴器はどんな場面で必要であるか

- 補聴器への不安や期待はあるか

- 価格の要望はどれくらいか

- 補聴器の機種や機能に関して要望はあるか

以上のことに答えられるようにしておけば、診察がスムーズに進められます。

2.認定補聴器専門店または認定補聴器技能者から補聴器を購入する

次に「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を持参して、販売店に提出します。

補聴器購入費の医療費控除を受けるには、以下のような特定の販売店で補聴器を購入する必要があります。

- 認定補聴器専門店

- 認定補聴器技能者が在籍する販売店

上記以外の販売店で、補聴器を購入すると医療費控除の対象にならないため注意してください。補聴器の購入後は、領収書や診療情報提供書の写しを受け取ります。確定申告時に提出する必要があるため、紛失しないように保管しておいてください。

補聴器の購入方法を知りたい方は「【補聴器の買い方】耳鼻科受診から購入までの流れを6ステップで解説」を参考にしてください。

3.翌年に確定申告する

翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。確定申告の方法は以下の通りです。

| 1.管轄の税務署で申告する | 申告書を作成して管轄の税務署の窓口にて申告する方法。事前に予約すれば確定申告に関して相談することも可能。窓口での申請は確定申告の時期ということもあり混雑する可能性があるため注意。 |

|---|---|

| 2.電子申告(e-Tax)で申告する | 国税庁が運営する e-Taxホームページを利用して自宅から申請する方法。e-Taxから申告するには利用者識別番号やマイナンバーカード等が必要であるため注意。 |

| 3.会計ツールを用いて電子申告する | 企業が提供する会計ツールを用いて申告する方法。申告手順などがわかりやすく解説されているメリットがある。ただし、ツールを利用するには月額費用が発生するため注意。 |

医療費控除に関して不明点がある方は、お近くの補聴器販売店にお問い合わせしてください。

補聴器の医療費控除に関する気になる4つの疑問

補聴器の医療費控除に関して、以下のような疑問を持っていませんでしょうか?

- 医療費控除によっていくら戻る?

- 親のために購入した補聴器の購入費用は対象になる?

- 補聴器の電池代や修理費用、買い替えは対象になる?

- 非課税世帯は対象になる?

それぞれ詳細に解説します。

1.医療費控除によっていくら戻る?

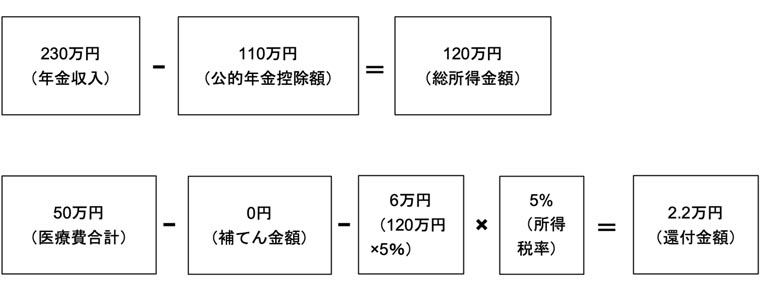

ここでは、以下の計算式を使って医療費控除により、いくら戻ってくるかを計算してみます。

| 医療費控除額の計算式 | 「補聴器代を含む年間の医療費」−「補てん金額」−「10万円または総所得金額の5%」 |

|---|---|

| 還付金額の計算式 | 「医療費控除額」×「所得税率」 |

例えば、年金収入230万円(65歳以上)で生活している方が、年間の医療費が50万円かかった場合の還付金額の一例は、以下の通りです。

以上はあくまで目安であるため参考程度にとどめてください。

2.親のために購入した補聴器の購入費用は対象になる?

「生計を一にしている」場合は、子どもが親のために購入した補聴器費用は医療費控除の対象になります。「生計を一にしている」とは、世帯主の収入により両親や配偶者が生活している場合のことです。

つまり、世帯主である子どもの収入で両親が生活をしている場合は、親のために子どもが買った補聴器費用を医療費控除にできます。また、必ずしも同じ家に同居している必要はなく「両親の年金が少額で子どもの仕送りにより生活している状況」などであれば、両親と子どもが別居していても「生計を一にしている」に当てはまります。

3.補聴器の電池代や修理費用、買い替えは対象になる?

補聴器の医療費控除の対象は「補聴器購入費」です。そのため、基本的に補聴器の電池代や補聴器の修理費用は、医療費控除の対象になりません。

紛失または故障した場合による買い替えに関しては、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」Q&Aによると、以下のような記載があります。

再購入に際しては「医師等による診療や治療を受けるために直接必要」へのチェックに加え、特記事項欄に「紛失や故障」に関する追加記載等が必要になる

出典:「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」Q&A 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

以上のことを診療情報提供書に記載してもらえれば、紛失または故障した場合の買い替えに関しては、医療費控除の対象になる可能性があるということです。

紛失または故障による補聴器の買い替えを検討している方は、補聴器相談医に相談してみてもよいでしょう。ただし、医療費控除の対象になるかどうかは、最終的には管轄の税務署の判断になるため注意してください。

4.非課税世帯は対象になる?

非課税世帯にあたる方は還付できる税金がありません。そのため、非課税世帯の補聴器購入費は、医療費控除の対象にはなりません。非課税世帯の場合は他の補助金制度の利用を検討してください。

補聴器の医療費控除以外に利用できる2つの補助制度

医療費控除以外にも以下のような補助制度があります。

- 補装具費支給制度

- 各自治体による補助金制度

医療費控除に加えて、さらに補聴器購入費を抑えたい方や医療費控除の対象にならない方は参考にしてください。

1.補装具費支給制度

補装具費支給制度とは、難聴により身体障害者手帳の交付を受けた方が利用できる補聴器購入の補助制度です。制度を利用すれば、厚生労働省が定めている購入基準額の原則1割を自己負担額にできます。

購入基準額を超える補聴器に関しては、基準額との差額がすべて自己負担になってしまうため注意が必要です。障害者手帳の交付を受けることで利用できる補助金に関して知りたい方は、「【初めての方へ】障害者手帳による補聴器の補助金申請の7ステップ」を参考にしてください。

2.各自治体による補助金制度

医療費控除や補装具費支給制度以外にも、各自治体が独自に補聴器の補助制度を用意している場合があります。18歳未満の児童や65歳以上の高齢者などを対象にしており、補助金の限度額も各自治体により異なります。

日本補聴器販売店協会の全国の自治体における補聴器購入費助成制度の実施状況によると、補聴器の購入費助成制度を実施している自治体は237に及ぶという報告があります。気になる方は、お住まいの役所の福祉課窓口に問い合わせてみましょう。

参考:一般社団法人日本補聴器販売店 協会の全国の自治体における補聴器購入費助成制度の実施状況

年金受給者も補聴器の医療費控除を申請して家計の負担を軽減しよう

非課税世帯でなければ年金受給者も補聴器の医療費控除を受けられます。ただし、補聴器相談医に補聴器が必要と判断してもらい、診療情報提供書を交付してもらう必要があります。

また、医療費控除を受けるには、認定補聴器専門店または認定補聴器技能者が在籍している販売店で補聴器を購入しなければなりません。耳鼻科医と連携している販売店であれば、医療費控除に関する相談もスムーズになるでしょう。

「認定補聴器技能者が在籍している販売店」や「耳鼻科医との連携をしている」補聴器販売店をお探しの方は、こちらから検索してみてください。

参考

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 補聴器購入者が医療費控除を受けるために

-

記事投稿者

吉沢仁(よしざわひとし)

看護専門学校を卒業後、病棟看護師として従事する。2021年からWebライターの活動を開始。医療・健康分野を専門にしており、生活習慣病や精神疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、小児疾患などさまざまな分野で執筆経験がある。医療系の総執筆数は200本以上。現在は医療系メディアでSEOライティングを中心に対応中。